- 経営チームの変革

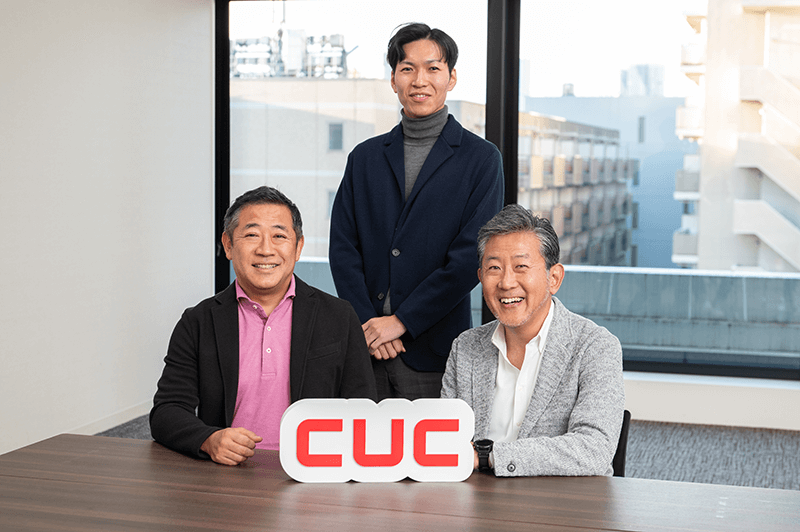

8年で30倍の急成長を実現!医療とビジネスの垣根を超えたCUCの「変化と挑戦」とは

急成長するベンチャー企業では、「30人の壁・50人の壁・100人の壁」と言われるように、拡大に伴う組織課題に直面すると言われています。医療機関向け経営支援事業やホスピス事業、居宅訪問看護事業を手がける株式会社シーユーシー(以下、CUC)は、創業3年あまりで社員数が100人に迫る勢いで成長し、トップがすべての舵取りをする経営スタイルからの脱却が課題となっていました。

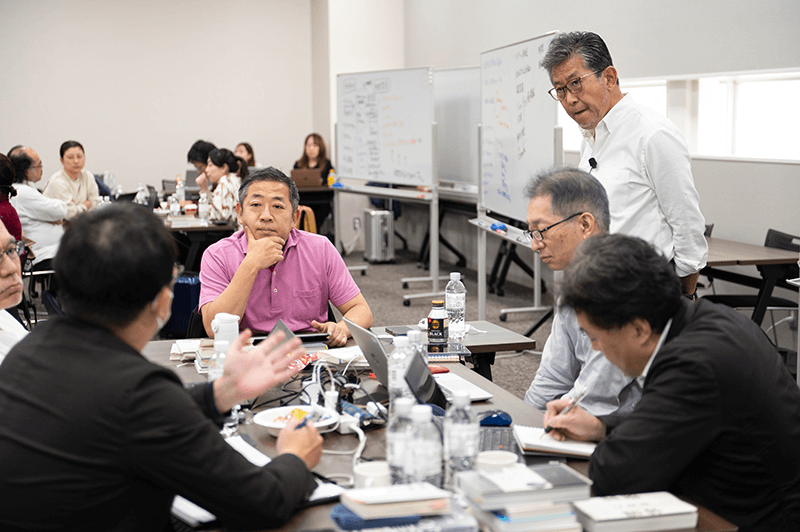

そこでCUCは、自社のグループ企業およびCUCパートナーズ(CUCが支援する医療機関)の幹部を集め、組織課題を解決するとともにリーダーとして成長するコミュニティである「未来会議」を立ち上げ、8年間にわたり実施し続けています。

今回は、未来会議を企画した代表取締役CEOの濵口慶太様と、ファシリテーターを務めるグロービス・パートナー・ファカルティの鎌田英治が対談し、本プロジェクトが立ち上がった経緯やこれまでの歩み、成果、そして今後の展望を語りました。

※本インタビュー記事の部署・役職、プロフィールは2024年12月取材時点のものです

組織の急成長に伴い、リーダー育成が急務に

鎌田:未来会議は、CUCグループおよび支援先の医療機関の幹部に集まっていただき、CUCが目指す方向性を理解していただくとともに、組織課題を解決してリーダーとして成長する場としてCUC創業3年目の2017年から実施しています。

この企画を濵口さんから相談いただいたのは、創業から1年半が経った頃でしたね。当時、どのような課題意識がおありだったのでしょうか。

濵口:組織が急拡大して、リーダー育成が急務になっていたのです。グロービスへ相談を持ちかけたのは、社員数100人、支援先の医療法人(今のCUCパートナーズ)を合わせた従業員規模が1,000人を超えようとしていた時期でした。

それまでは、会社のすべてに私の目が行き届いていたため、個人商店のようなスタイルで経営しており、意思決定の基準も明確ではありませんでした。組織が大きくなるにつれ、この体制に限界を感じるようになっていたのです。

また、医療現場を回る中で、医療職と事務職のコミュニケーションの齟齬が起きる場面に多く遭遇していたことも課題感にありました。たとえばビジネスサイドは「売上」という言葉を当たり前のように使いますが、医療職が聞くとモチベーションが下がってしまうなど、双方の思考や価値観は大きく違うものです。こうした違いを理解しないまま会話をしてしまい、組織内で意思の統一ができないことが度々起きていました。

これらの背景から、CUCとしての判断基準や共通言語づくり、CUCパートナーズを含めたメンバー全員の関係構築が急務となっていました。

鎌田:まさに、Growing pain(成長痛)という組織課題に直面していた訳ですね。

濵口:そうですね。CUCとして次の成長ステージに向かうべく、2017年1月に「医療という希望を創る。」というミッションを策定したので、医療職も事務職も含めた幹部が語り合い、目指すべきことを共有し、リーダーとして成長できる場を設けたいと考えました。

「未来会議」という名称は、私が決めました。ベンチャーなので語る過去もありませんし、「未来を見据えていく」という想いで名付けましたね。

参加者は医療法人の理事長など経営経験のあるエグゼクティブが多く、強い意見や想いを持っているメンバーばかりでした。このような場をファシリテートできる人は誰だろうと思ったとき、真っ先に思い浮かんだのが鎌田さんだったのです。

実は、CUC創業のきっかけは、鎌田さんとの対話にあります。私自身が前職在籍中に参加したプログラム内で、「濵口さんは、本当は何がしたいんだ?」と鎌田さんから問われたんですよね。改めてこの問いに向き合う中で、事業を通じて世の中を変えていくことが自分の原動力なんだと気付き、日本の社会保障問題を改革したいという思いに至ったのです。私にそのような経験があったので、知のアップデートだけでなく心の持ちようや認識変容といった面からも、リーダーにスイッチを入れたいという相談に乗っていただけるだろうと思いました。

根底にある正直な想いを共有し、幹部同士の関係性の質が向上

鎌田:未来会議の参加者は、医師や理事長など医療系の方からビジネス系の方まで幅広いですよね。どのように参加者を選んでいるのでしょうか。

濵口:初年度から現在まで、参加者は私が指名しています。「CUCの経営の仲間」として期待する人に、一人ひとり声をかけているのです。

鎌田:未来会議は、経営を前に進めるための作戦会議と言えますが、初年度は未来会議がどのようなものになるのかわからない中での声掛けになったと思います。参加者にはどのような働きかけをしたのでしょうか。

濵口:私から「手紙」を書きました。未来会議がどのように大事な場なのか、自分の想いを率直に伝えたのです。とはいえ、事前課題を送ったら「こんなに忙しいのに…」といった声もあったのですが(笑)参加者には、未来会議に出席することを誇りに思ってほしいと考えていましたね。

鎌田:最初に手応えを感じたのはいつ頃でしたか。

濵口:初回から感じていました。「なぜこの会社に入ったのか」との問いかけに、誰もが素晴らしい想いを口にしていたのです。

医療職と事務職では言葉の捉え方が違うがゆえにコミュニケーションの齟齬が起きていましたが、根底にある考えは同じだと感じてもらえたのは、最大の効果です。同時に、医療従事者が抱く「社会課題を解決したい」という想いはビジネスサイドと共通しているにも拘わらず、それをお互い共有することなく経営改善に取り組んでいたことを痛感させられました。

未来会議のおかげで、一人ひとりの想いや価値観を共有できてよかったと思いますし、一体感と求心力が生まれましたね。また、対話と議論に留まらず、アクティビティなども取り入れ実施してきたことで、関係性の質もかなり高まったと感じます。

それまでは、トップである私との1対1の関係がいくつもある状態でしたが、幹部同士の横のつながりが生まれ、切磋琢磨する仲間に変化しました。

ただ、未来会議を立ち上げて間もない時期は、反発した参加者がいたのは事実です。宿泊も含めた日程確保が必要ですし、参加してみないことには何が得られるのかわかりにくい場ですから。それでも、鎌田さんは粘り強く参加者と向き合い、時には厳しい言葉を投げかけながら、本音を引き出してくれました。

鎌田:未来会議の場づくりの鍵は、「正直な気持ちを語り合うこと」だと考えています。参加者の皆さんは経験豊富で、強い意見がある人たちですから、こちらも真剣勝負で向き合わなければなりません。そして、濵口さんの想いを深く理解し、代弁者のつもりでファシリテーションをしています。

また、組織は「生き物」ですからコンディションは常に安定している訳じゃない。だから、濵口さんとは頻繁にディスカッションの方向性をすり合わせるようにしていますね。

濵口:グロービスには、事前に今の組織コンディションや課題感、事業展開の方向性を共有していますが、それに留まらず1泊2日の未来会議の最中にも適時に振り返りをしながら、認識合わせをしています。長年伴走していただき、我々のことをよくわかっているというベースはあるものの、そのうえでなお頻繁に方向性をすり合わせていただけているので、感謝しています。

学びを成長につなげるリーダーが、CUCの成長を牽引する

鎌田:未来会議を開催してきた8年間を通して、参加メンバーの成長/変化をどう感じていますか。

濵口:着実にリーダーとして成長しています。長い時間をかけて変わった人もいれば、短期間で変わる人もいますね。

その一例をご紹介すると、元々変化への抵抗を示していた医師は経営に対する視点が変わり、診療のやり方を劇的に変えています。最近では「変化と挑戦がCUCらしい」「挑戦が楽しい」と言っており、私も嬉しく感じているんです。この参加者は、学んだことを実践する成功体験を得て、確信をつかんでいるのだと思います。学び方のポイントをつかみ、学んだことを積み重ねて考えられる人は成長が早いですね。

「学ぶことの面白さを忘れていた」と言っていた参加者もいました。ベテランになるにつれて過去の経験で仕事を回せてしまうからこそ、学びが大切になるのだと感じさせられます。

鎌田:ベテランには多様な経験があるだけに、誰もが同じように成長するわけではありません。それでも、自分の前提にある認識を柔軟に変えられる素直な人は伸びると思っています。

未来会議で取り組んでいる内容自体も、かなりストレッチしているのではないでしょうか。

濵口:そうですね。その点で言うと、私から今、こういった組織課題があるとお伝えした時に、グロービスから様々な提案をしてくれるのは非常にありがたいです。今年の未来会議で題材にしている書籍『武器になる哲学』もご提案いただきました。課題をお伝えすれば、ソリューションを出していただいて、そのチューニングができるというのはすごくありがたいですし、ぜひ引き続きお願いしたいなと思っています。

鎌田:私が8年間ファシリテーターを続けていて感じるのは、皆さんの学ぶことへの関心が上がった点です。今年の題材であった書籍『武器になる哲学』を用いた抽象度の高い議論も、初期の頃ではできなかったのではないかと思います。

そして、濵口さんも毎回一緒に学んでいるので、その姿勢からも参加者は刺激を受けているのではないでしょうか。

ここまで個々人の成長/変化についてお聞かせいただきましたが、CUCの組織全体の変化についてはどう感じていますか。

濵口:コミュニケーションがスムーズになりましたね。もし、未来会議を実施していなかったら、コミュニケーションコストがかなりかかってしまい、8年で30倍という急成長は成しえなかったと思います。以前はお互い意見の衝突が多くありましたが、未来会議を通してリーダーとして成長し、建設的な議論ができるコミュニティになりました。

また、学ぶことが組織に定着しつつあるとも感じています。各組織のトップが未来会議で学び、次にはそのリーダーが現場のメンバーに対して学ぶ機会を作るといったように、波及効果が生まれているのです。

鎌田:それは素晴らしいことですね。濵口さんご自身にとって未来会議がどのような場になっているかも、ぜひお聞かせください。

濵口:『両利きの経営』にある「探索」と「深化」でいうと、参加者にとっては「深化」する機会になっていると思いますが、私にとっては「探索」の場でもあるんです。未来会議の議論を通して、CUCが目指す方向性や判断軸のヒントを多くもらえています。「高齢者だけを事業の対象にするのか?」「医療の『負』は他にもまだあるのではないか」といった問いかけによって、新しい気づきが得られています。

鎌田:濵口さん自身も、経営者として変化しているのではないでしょうか。

濵口:そうですね。最も大きな変化は、「会社で起きている問題は、すべて自分の問題だ」と受け止めるようになったことです。未来会議のセッションで、他責にしないというインプットを受けたことに影響を受けています。

このマインドセットが醸成されたことに加え、コロナ禍を通して経営者としてのスタンスが変化しました。CUCは事業そのものが医療という幅広い社会課題の解決に直結するので、創業期から範囲と規模の成長にフォーカスして、海外進出も積極的に進めていたのです。

ところが、コロナ禍で状況は一変しました。当時はベトナムがいち早くロックダウンし、支援先の病院が営業停止する事態に陥りました。さらに、日本が緊急事態宣言を発令した2020年4月には、ほぼすべてのサービスにおいて売上が激減し、訪問看護サービス等のキャンセルも相次ぎました。試算すると、合計で20億円の赤字は免れない状況でした。

そのとき、とにかく事業を拡大し続けてきた自分を省みたのです。足元の事業すら守れない状況に陥り、人を巻き込んで不幸を作っていたのではないか、という気持ちになりました。スタッフが幸せでないのに患者さんに希望は届けられません。スタッフの希望を最優先にしないことには、患者さんの希望は生まれないと再認識した大きな転換点でした。

鎌田:私も当時傍でうかがっていましたが、本当に大変なご経験でしたよね。コロナ禍を経て優先順位が変わったということは、どのように組織に伝えていったのでしょうか。

濵口:少し状況が落ち着いてからになりましたが、未来会議の回数を増やし、優先順位が変わったということを伝える量そのものを多くしました。未来会議には枢要な幹部メンバーが集うので、重要な方針について私から直接伝え、議論することのできる貴重なコミュニケーションの場だと感じています。

今後の展望

世界的な医療ニーズの拡大に応えるために、リーダーが「変化と挑戦」をする機会を今後も続けたい

鎌田:未来会議を8年間続けてきて、まだ改善できていないと感じている点はありますか。

濵口:仕事の「型」を作り、CUC全体に浸透させることです。今もなお、向き合い続けているテーマですね。医療の世界は安全面のルールがありつつも、患者さん一人ひとりの症状や考えが違うので、基本はオーダーメイドの対応になります。その考えが医療機関の運営にも影響を与えている側面があるのではないかと思っています。

鎌田:こうした課題感を濵口さんからお聞かせいただき、今年は「現場力の向上・改善」のキーワードでディスカッションしてきましたね。私も引き続き伴走していきたいと思います。

最後に、今後の展望をお聞かせください。

濵口:未来会議をグローバル拠点にも展開していきたいと考えています。日本とは言語もカルチャーも違うので、その国の人がモチベーションを上げる方法を見出し、ローカライズしてやっていくことが必要です。ただ、リーダーの皆さんにCUCのフィロソフィーを浸透させ、学び方のポイントを掴み、経営現場で実践していくというエッセンスはグローバル共通にしたいですね。

各国で高齢者の増加とともに医療ニーズが急拡大する中、医療機関ではミドルリーダーが圧倒的に不足している状況なので、未来会議を行い続ける意義は引き続き高いと考えています。また、医療という厳しい現場で挑戦を続けるリーダーたちに気力を充填する「ハレの場」という意味合いもありますね。

鎌田:未来会議は、まさにリーダーの「変化と挑戦」の機会ですね。濵口さんのように経営トップも参加し、ミドルリーダーが経営者の成長スピードに少しでも追いつけるようになる場は、多くの企業に必要だと思います。

濵口:特に、当社のように急成長して権限委譲をしていかなければならない局面にあるベンチャー企業などは、次の成長ステージに向かうために、未来会議のような場が有効になるのではないでしょうか。

グロービスには、経営スキルの獲得から、リーダーとしての自覚と高い志を育む機会まで幅広い観点で今後も支援をお願いしたいと思っています。

経営チームの一体化や更なる能力開発に問題意識を持ちつつも、日々の忙しさに追われてなかなか着手できないという組織は多いのではないでしょうか。私も、そのようなお悩みをよく耳にしています。

未来会議の特徴は、経営リーダーである濵口様自身が先頭に立って、学び続けることを体現している点にあります。年2回の定期的な場は経営方針の理解や前回からの成果の共有に留まらず、リベラルアーツ等新鮮な学びに触れる場としても機能しています。

私は未来会議に伴走する中で、リーダーの学び続ける(=器を拡げ続ける)姿勢が組織のメンバーを感化しているという場面を幾度となく見てきました。「リーダーの器以上に組織は大きくならない」という言葉にあるように、リーダーが器を拡げ続けることこそが組織の成長に繋がると強く実感しています。

未来会議を通じて、私どももCUCが掲げる「医療という希望を創る。」というMissionの実現を目指す一員であると自負しており、そこには責任と共に誇りすら感じています。今後もCUCパートナーズの皆様とともに理想的な未来を見据えていく当事者であるべく、尽力いたします。

弊社の担当者がいつでもお待ちしております。